恐怖に訴える論証

情報操作と詭弁 > 論拠の誤謬 > 感情に訴える論証 > 恐怖に訴える論証

Appeal to fear / appeal to force / Argumentum ad baculum

論者から与えられる恐怖感を根拠に論者/論敵の言説を肯定/否定する

<説明>

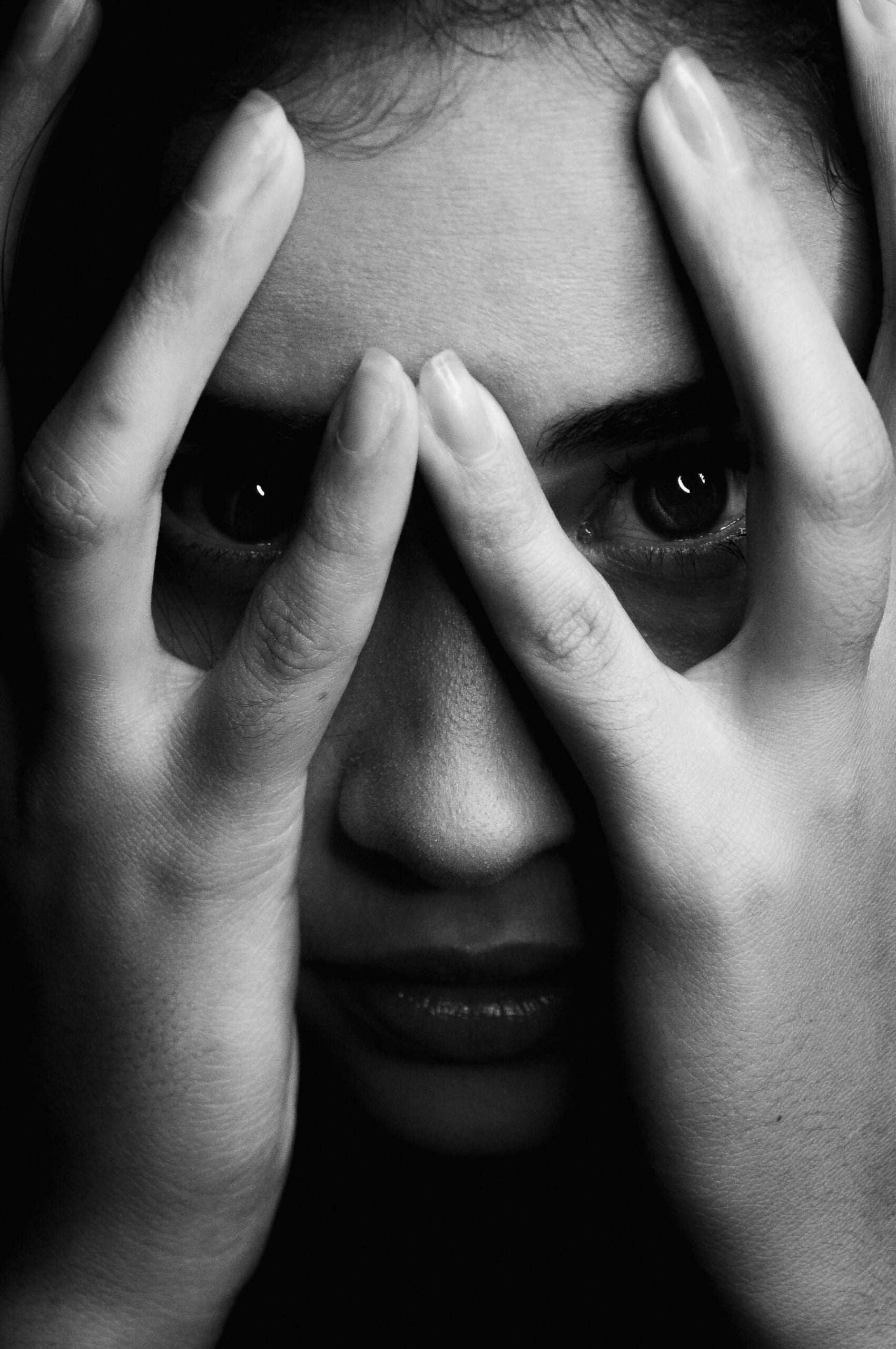

「恐怖に訴える論証」とは、論者の言説に【恐怖 fear】を感じたことを根拠にして、論者の言説を無批判に肯定する、あるいは論敵の言説を無批判に否定するものです。

個人が他人に持つ負の感情として【不快 displeasure】【嫌悪 disgust】【軽蔑 comtempt】があり、その強い感情がそれぞれ、【怒り】【憎悪】【差別】であることを述べました。このうち「不快」は受動型の感情、「嫌悪」「軽蔑」は能動型の感情です。「嫌悪」が相手と対等な関係を前提としている一方、「軽蔑」は相手を見下すことを前提としています。

「恐怖」は、このうち「不快」と類似する受動型の負の感情である【心配 worry】【不安 anxiety】の強いものです。「不快」が回避可能なリスクに対して発情するのに対し、「心配」は回避困難な既知のリスク、「不安」は回避困難な未知のリスクに対して発情します。

「不快」「怒り」がハザードの発生を抑止するための攻撃的感情であるのに対して、「心配」「不安」「恐怖」はハザードから逃避するための防衛的感情です。フロイトはこれを【自己保存本能 self-preservation instinct】の表れとしました。

「恐怖に訴える論証」はこの自己保存本能を悪用した感情に訴える論証と言えます。

A氏の言説には恐怖を感じるので、A氏の言説は真である。

<例1>

暴力団に逆らったら何をされるかわからない。何を言われても従うことだ。

反社会勢力の暴力に恐怖を感じてその要求をのんでしまうというのは、最も典型的な恐怖に訴える論証です。

<例2>

外に出れば隕石にぶつかって死ぬ可能性がある。家から出てはならない。

恐怖を煽られた人はしばしばリスクを過大評価し、実際には不必要なほど過剰なリスク回避行動に走ります。

<事例1>安保法制反対

<事例1a>TBSテレビ『NEWS23』 2014/07/01

岸井成格氏:安倍内閣は私が観ていると、とうとう超えてはならない一線を越えてしまったのではないかなと気になるんですよね。後々になってね、今日は後戻りのできない「ポイント・オブ・ノー・リターン」の日だったといわれる日が来るんじゃないかということが非常に問題なんです。(中略)。閣議決定の撤回をぜひお願いしたいなと私は思います。

安保法制の議論では、法案反対者から「日本が米国の侵略戦争に加担して人々が戦死する」という根拠のないリスク・シナリオによる「恐怖に訴える論証」が盛んに行われました。「ポイント・オブ・ノー・リターン」という恐怖を想起させるマジックワードは有効で、多くの国民は集団ヒステリー状態となり、一時的に法案に大反対しました。しかしながら、恐怖の感情が消えて合理的な議論が可能になった今、安保法制に強く反対している人はほとんどいません。現実的には、もしも絶大なる国民からの支持を受けていた安倍政権時に安保法制が成立していなければ、それこそ政権に法改正をタブー視させる「ポイント・オブ・ノー・リターン」の日だったといわれる日が来た可能性もあります。

<事例1b>参・文教科学委員会 2015/09/08

神本美恵子議員(民主党):衆議院、参議院の安保特の中で安全保障関連法案について議論されておりますけれども、特にこの間、国民の声ということで様々な集会で表明されているその中に、徴兵制が導入されるのではないかとか、これは戦争に駆り出されるのではないかというような声が国会の中で、質疑の中で、これは憲法の意に反する苦役になるので徴兵制は導入しないと何度答えてもその声が消えません。特に母親、若者たちのこの心配の声があります。「戦死せる教え児よ」、これは1952年1月、高知県の中学校の先生だと思いますが、が詠まれた詩であります。

逝いて還らぬ教え児よ 私の手は血まみれだ

君を縊ったその綱の端を私も持っていた

しかも人の子の師の名において

嗚呼!「お互にだまされていた」の言訳がなんでできよう

慚愧、悔恨、懺悔を重ねてもそれがなんの償いになろう

逝った君はもう還らない

今ぞ私は汚濁の手をすすぎ涙をはらって君の墓標に誓う

「繰り返さぬぞ絶対に!」こういった、戦前教え子たちを戦争に駆り立てていったというその反省から、日本教職員組合は、二度と再び教え子を戦場に送らないというスローガンを合い言葉に今日まで至っております。

日教組の典型的な戦争教育メソッドは、子どもに対して過度な恐怖を植え付けるものです。学童期に受けた恐怖はトラウマとなり、効果は長期間持続します。現在も洗脳から解けていない高齢者の中には突拍子もない徴兵制危惧論を盲信する人が少なくありません。

<事例1c>我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 2015

子供たちに平和な未来を手渡すために戦争法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)を廃案にすることに関する請願

安倍政権は、アメリカが主導する海外のあらゆる戦争にいつでもどこでも自衛隊を参戦させ、軍事支援を可能とすることが主な目的である戦争法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)を今国会に提出した。会期の大幅延長によってこれを成立させ、第九条を始めとする日本国憲法の改憲まで進めようとしている。同法案は、歴代の自民党政権でさえ憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使を立法化し、他国・軍等への武力行使を法律で正当化するもので、憲法第九条を掲げる日本国民として絶対に認めることはできない。子供たちに平和な未来を手渡すために、日本の平和を脅かす憲法違反の戦争法案に反対する。ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、戦争法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)は廃案にすること。

安保法制の反対者は、集団的自衛権の行使が日本の平和を脅かすとして、法案の廃棄を主張しました。しかしながら、現実の社会は真逆で、国土を侵略されている国々は、冷戦期から現在に至るまで、集団的自衛権の枠組みに入っていない国々です。

<事例1d>参・憲法審査会2018/02/21

福島みずほ議員(社民):九条三項に自衛隊を明記することは、まさに戦争改憲です。この戦争改憲を何としても止めなければならない、そう思っています。戦争改憲が行われれば、まさに戦争の発動が行われるでしょう。それは専守防衛の自衛隊ではありません。アメリカとともに、多国籍軍とともに世界で戦争する自衛隊をつくるために憲法を変えることに私たちは力を貸してはならない、そう思います。

こういった安保法制に対する反対の主張は、憲法改正の議論でも繰り返されています。福島議員は、憲法九条に自衛隊を明記すると、日本政府が戦争を発動して自衛隊が世界で戦争を始めると主張しています。福島議員は、根拠を一切述べずにひたすら恐怖を煽っているのです。

<事例2>豊洲市場移転反対

<事例2>共産党都議団記者会見 2016/09/17

尾崎あや子都議(共産党):ベンゼン、シアン、六価クロムについては、明確な数値は出ませんでしたが、猛毒のヒ素については環境基準の4割に及ぶ値で検出されました。

これは、共産党都議団が豊洲市場青果棟の地下で採取した水に関する水質調査の結果を発表した時の言葉です。共産都議団はこの結果について「食の安全・安心に関わる重大問題だ」と強く問題視しましたが、水質の安全・安心の基準は環境基準であり、たとえ9割9分であろうとも、この値を下回った場合には安全・安心といえます(70年間2リットルの水を飲み続けても、水質が原因で病気になる確率は10万人に1人というレベル)。すなわちヒ素が環境基準の4割であるのならその水は安全・安心であるということです。

尾崎都議はこのような事実を隠し「猛毒のヒ素については環境基準の4割に及ぶ値」というフレーズを使って、あたかも水が危険であるかのように認知操作しました。具体的には「ヒ素が環境基準未満であれば安全」という基準を「ヒ素が含まれていれば安全でない」という基準に歪曲したのです。

この尾崎都議の言葉に多くの国民は騙され、安全・安心な豊洲市場を極度に危険視しました。その結果、築地市場の豊洲市場への移転は大幅に延期され、東京都民の血税が不必要な地盤環境対策に消えていったのです。

<事例3>新型コロナの自粛強要

<事例3a>現代ビジネス 2020/03/28

■いまの日本は「2週間前のニューヨーク」かもしれない 飯塚真紀子氏

こんな状況をアメリカ公衆衛生局長官ジェローム・アダムス氏が見たら、一喝するところだろう。「君たち、死にたいのか!」そして当然、思うに違いない。「いったい、安倍政権は何をしているんだ。アメリカなら、取り締まるところだ」

東京では感染者数が増え始めており、今後、検査数が増えれば感染のホット・スポットとなり、医療崩壊の瀬戸際に立つニューヨークのような状況になる可能性も否定できない。

筆者が調べた時点での、東京の3月25日の感染者数は212だが、この数は、偶然にも、3月11日時点のニューヨーク州の感染者数と全く同じ。ニューヨーク州はそれからわずか2週間で、その数が3万2000を超えた。

日本のコロナ禍は人災です。メディアに登場する素人や専門外の医療関係者が根拠薄弱に死の恐怖を煽り、国民が集団ヒステリー状態で政府に自粛と補償を実質的に強要した結果、市民の行動の自由が奪われ、不必要な血税が湯水のように使われたのです。

<事例3b>日本経済新聞 2020/04/03

■「欧米に近い外出制限を」 西浦博教授が感染者試算

新型コロナウイルスの感染者が都市部を中心に急増するなか、「早急に欧米に近い外出

制限をしなければ、爆発的な感染者の急増(オーバーシュート)を防げない」との試算を北海道大学の西浦博教授がまとめた。試算では、2割減程度では流行を数日遅らせることができても、爆発的な患者増は抑えられないという。8割程度減らすことができれば、潜伏期間などを踏まえ、10日〜2週間後に1日数千人をピークに急激に減少させることができるとしている。西浦教授は「現在の東京都は爆発的で指数関数的な増殖期に入った可能性がある」とみており、「早急に自粛より強い外出制限をする必要がある」と求めている。

西浦氏は、「何も流行対策をしなければ42万人が死亡する」というショッキングな試算を発表し、「早急に欧米に近い外出制限をしなければ、オーバーシュートを防げない」と日本国民に呼びかけました。しかしながら、この想定が極めて現実離れしていたことは、その後の観測データによって明らかになりました。実際には、緊急事態宣言より1週間前の4月1日に実効再生産数は1を下回り、4月10日の時点ですでに約0.7だったことが、専門家会議により報告されています。3月末に、発症日ベースの新規感染者数はピークアウトしていたのです。接触率8割削減しても2週間後に新規感染者数が1日数千人になるという西浦氏の見立ても、完全にはずれました。緊急事態宣言後しばらくの間、日本国民の接触率の削減は四割程度であり、それでも新規感染者は1日数百人に留まりました。

<事例3c>テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』 2020/04/08

玉川徹氏:よくコロナとの戦いは戦争にたとえられるが、戦力の逐次投入というのが大失敗のもとだ。旧日本軍がそれをやったがために負けたようなものだ。そういうことをまたやろうとしているのか、国は。やり過ぎて悪いことはない。投入できるものは一気に投入する。ここで言えば、「閉めて下さい」という要請は一気にお願いする。社会インフラを支える仕事以外は「全員が仕事を休んで家にいて下さい」と。「家で仕事する分にはいいですよ」と。基本は「家にいろ!」だ。それくらいのことをやらないと。

根絶不可能で変異を続けて生き残るコロナウィルスに対して「コロナに勝って命を救うには戦力の逐次投入はダメだ。戦力の集中投下だ」という極めて愚かな策をワイドショー等のド素人から強要された日本政府は、死者数が極めて少なかったコロナ第1波に対して莫大な血税を投じてしまいました。現在では知らんぷりしているワイドショーには国民の血税を返していただきたいところです。